認知症と財産管理の問題

財産を管理・処分するには、自身の行為の結果を認識し、これにもとづいて正しい意思決定をする意思能力が必要です。しかし、認知症などによってこの意思能力が失われると、不動産の売却や預貯金の払い戻しなどができなくなってしまいます。

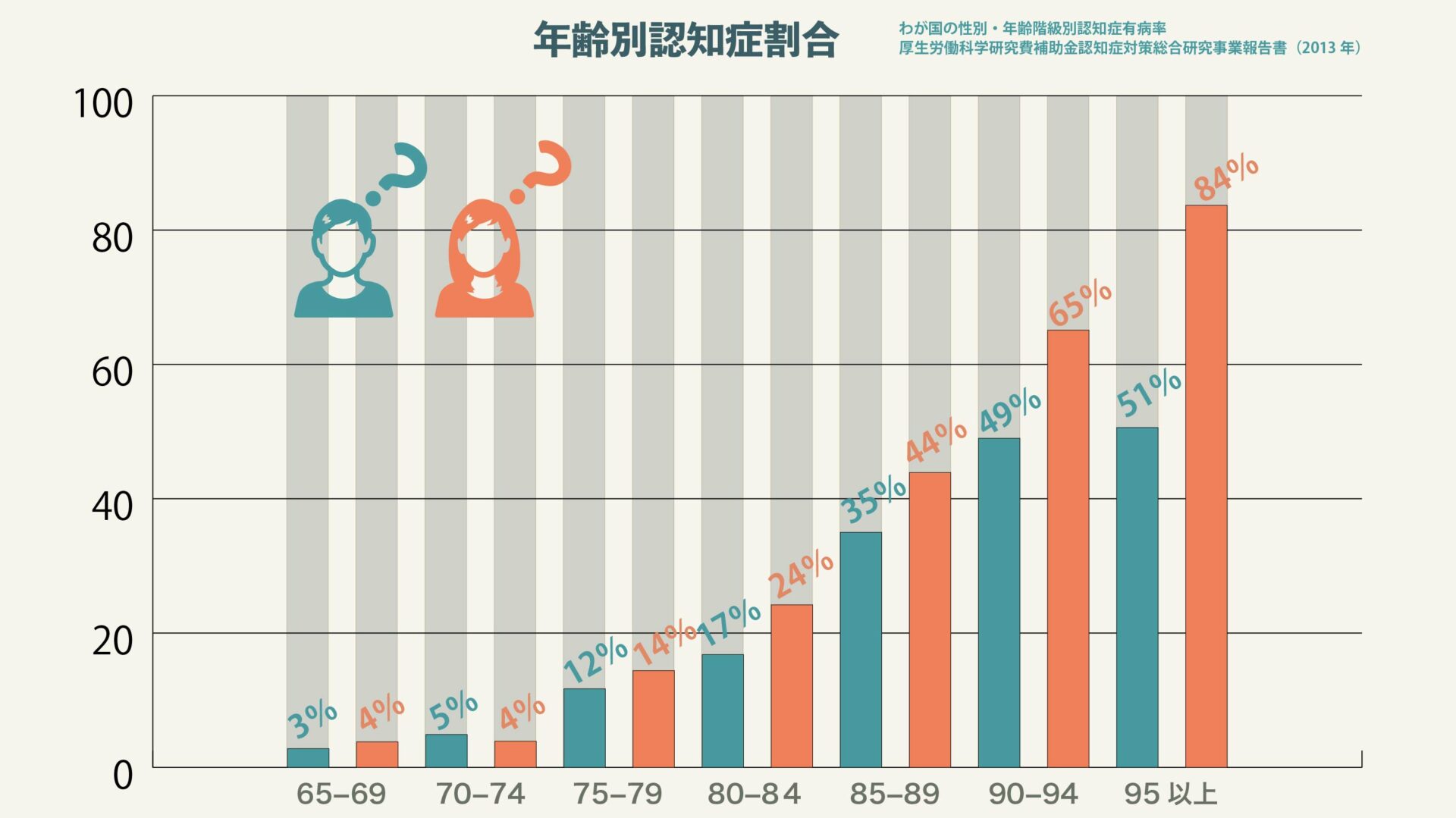

認知症は年齢とともに急激に増加することが知られています。

現在、65歳以上の約16%が認知症であると推計されていますが、

- 80歳代後半:男性35%、女性44%

- 95歳以上:男性51%、女性84%

というデータもあり、高齢になるほどその割合は非常に高くなります。

わが国は世界一の長寿国であり、認知症と共に生きる高齢者の人口は今後も増加する見込みです。

2025年には高齢者の5人に1人、国民の17人に1人が認知症になると予測されています。

成年後見制度とは

このような状況に対応するため、以前から用いられている制度が成年後見制度です(法定後見・任意後見)。

意思能力が不十分な本人を支援する目的で後見人を設定し、その後見人が本人の意思決定を支援します。

しかし、特に法定後見制度においては、本人の財産保護が最優先されるため、

- 金融資産の売却

- 自宅の処分

などを価値の高いタイミングで行いたいと思っても、裁判所の承認を得るのが難しく、柔軟な資産活用には適していません。

また、遺言を活用して配偶者に財産を残す方法もありますが、配偶者自身が高齢で判断能力に問題があると、遺産を適切に管理できないという事態が生じ、結果的に後見制度の利用が必要となることもあります。

ちなみに後見人の選定割合は、

- 親族:全体の約4分の1

- 親族以外の第三者:全体の約4分の3

となっており、専門職が多くを占めています。

家族信託という新しい選択肢

こうした負担や制約が多い成年後見制度に代わって登場したのが家族信託(民事信託)です。

平成19年(2007年)にスタートした比較的新しい制度です。

家族信託とは、文字通り「家族を信じて託す」という制度で、財産を持つ方が保有する不動産・預貯金などを信頼できる家族に託し、託された家族が柔軟に財産の管理・処分を行えるようにした仕組みです。

この制度を利用することで、合法的かつ円滑な財産管理・承継が可能となります。

なお「家族信託」という呼び名ではありますが、家族以外の方でも利用することができます。正式名称は「民事信託」です。

特徴として、

- 高額な報酬が発生しない(家族・親族が受託者の場合)

- 誰にでも気軽に利用できる

- 既存の成年後見制度や遺言では対応できないケースに活用可能

として、近年注目されています。

まとめ

高齢化が進む中、認知症に備えた財産管理や相続対策は避けて通れない課題です。

家族信託は、その新たな選択肢として、柔軟性と実用性に優れた制度と言えるでしょう。

(家族信託の詳しい内容については、また別の機会にご紹介いたします)