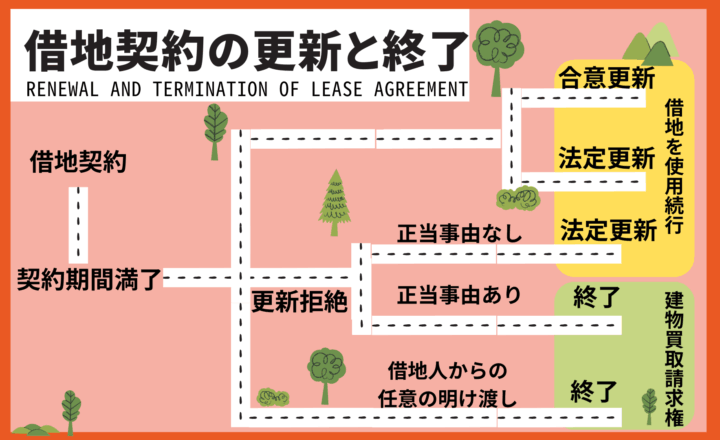

借地の更新については、借地人と地主双方の合意と法定更新とがあります。

更新について話し合いができれば、「合意更新」として通常であればあらたに借地契約書が作成され締結されます。ながれとしては借地人からの更新請求(借地契約を更新してほしい)をうけ地主が、正当事由等もない、つまり更新を拒絶するような内容が見当たらないとして、更新を承諾することで「合意更新」が成立し、借地は使用継続となります。

この中で、話し合いをおこない双方合意の上でを「合意更新」といい、借地人からの「更新請求」「使用継続」について、地主が直ちに異議を述べないという状態つまり、YESもNOも伝えなかった場合には拒絶しなかったという認識から「法定更新」したことになります。

また、更新をめぐる中で、契約の内容が一時使用ということで契約した場合ですが、これについては一時使用であることが合理的な内容として客観的弐判断できる状態でなければなりません。例えば、臨時の会場として使用、サーカスの小屋、予定計画がすでに有りそれまでの仮建築のために賃借した、都市計画実施までの期間貸出したなどです。一時使用として認められない場合は通常の借地権として取り扱いされます。

一方、特約上に契約を更新しないという条項があった場合はどうでしょうか。

借地権の契約において、「契約を更新しない」という特約は、原則として無効です。借地借家法では、借地権者を保護するため、借地人に不利な特約は認められないという建前になっています。しかし、例外的に、「一般定期借地権」や「事業用借地権」などでは、一定の条件を満たす場合に、更新をしない特約が有効となる場合があります

もし借地権の更新が行われた場合に更新料というお金の問題があります。

更新料は、契約更新に際して、借地人から地主に支払われる一時金のことです。地域差はありますが都市圏ではこの更新料について支払うことが多いようです。

借地権の更新料の目安は、一般的に借地権価格の3~5%程度、または更地価格の3%程度とされています。しかし、地域や契約内容、地代の水準などによって変動するため、あくまで一般的な目安です。

例として5000万の所有権の土地で借地割合が60%の場合、更地価格の3%程度とすると150万前後、借地権価格が3000万として90−150万前後が計算上の数字となります。

具体的な金額は、やはり地主と借地人との間で話し合って決めることになります。

ちなみに、契約によって更新料の支払いを定めている場合は、これについては支払いをしなければなりません。支払いしない場合契約不履行となり、借地契約の解除となる場合があります。もし、更新料について契約で定めていなかった場合は、支払い義務がないというのが裁判の判例としてあります。

契約に定めがあり支払いをしなかった件、更新料の記載無しの契約で支払い義務がないことについては下記の判決例があります。。

- 最高裁昭和59年4月20日判決

この判決では、更新料の支払いが契約の重要な要素として位置付けられていた場合、その不払いは「信頼関係を維持する基盤を失わせる著しい背信行為」とされ、契約解除が認められました。具体的には、無断増改築や建物の無断譲渡など複数の契約違反行為がこのケースの場合はあり、調停で解決金も含めた更新料の支払い合意が成立したにもかかわらず、これを履行しませんでした。

借地契約で更新料の支払いを特約として明記し、その金額や基準も明確である場合、借地人がこれを履行しないと、信頼関係の破壊等の事情によって契約解除が認められる判決となりました。判例では、個別事情を総合的に判断しており、単なる不払いだけでなく、契約の重要性や合意の経緯についても重視されています。

- 最高裁昭和51年10月1日判決

「借地契約において更新料支払いの合意がない場合、商慣習や事実たる慣習による支払義務も認められない」と明確に判断されています。 - 東京地裁昭和51年9月14日、平成20年8月25日、平成24年12月20日判決

いずれも「特約がなければ更新料請求は認められない」としています。 - 東京高裁令和2年7月20日判決

「相当の更新料」など金額や算定基準が不明確な場合、特約自体が無効であり、支払い義務は発生しないとされました

借地契約で更新料支払いの特約がなければ、借地人は更新料を支払う法的義務を負いません。慣習や過去の支払い実績だけでは義務は生じず、裁判所もこれを明確に否定しています。このように、借地権の更新料支払い義務は契約内容に強く依存しており、特約がなければ義務は発生しないというのが判例・実務の一貫した考え方です。

ただし、付け加えておきたいのは、これはあくまで裁判を行った場合にはどうなるかという点からの見解です。更新をむかえたのであれば建物も数十年経過して修繕や改築など建物としての必要性や、時間経過とともに家族構成や住まいの利用方法も変化していき、変更や修正等が借地人の中でも必要と感じるタイミングではないでしょうか。その際に建物を変更・修正したいのであれば地主の承諾等が必要になってきます。その際に杓子定規で「更新料については掲載されていないから支払わない。」と片付けてしまうのではなく、先のこと将来のことを見据えたうえで、地主との関係性も考えられてはいかがでしょうか。

借地権の更新拒絶における正当事由について

借地権の更新拒絶には「正当事由」が必要とされており、その有無は複数の要素を総合的に判断して決まります。以下に、実務や判例で認められた主な具体例をピックアップします。

-

地主による土地の自己使用の必要性

-

地主本人やその家族が居住のために土地を必要とする場合

-

地主が事業用地として土地を利用する必要が生じた場合

-

建物の老朽化により、地主が再建築や大規模修繕を計画している場合

-

都市計画や再開発事業で土地の高度利用が必要になった場合

例:地主が子と同居するために住宅をリノベーションし建物を一体化する必要が生じ、立退料も提示したケースで正当事由が認められた。

-

借地人の契約違反

-

賃料の長期滞納

-

無断での用途変更や増改築

-

その他、契約上の義務違反

例:借地人が長期間賃料を滞納し、信頼関係が破壊されたと認められた場合。

-

建物の著しい老朽化

-

借地上の建物が著しく老朽化し、安全性や衛生面で問題がある

-

建物の取り壊しがやむを得ないと判断される場合

-

周辺の土地利用状況の大きな変化

-

周辺地域の都市計画や土地利用が大きく変化し、現状の利用状況が不適切となった場合

-

その他の考慮される要素

-

地代や権利金の支払い状況

-

契約締結時からの経緯や土地の利用状況

-

地主から借地人への立退料の提供(補償金の提示)

注意点

これらはあくまで単独で正当事由となるとは限らず、地主・借地人双方の土地利用の必要性や、立退料の有無などを総合的にみて判断されます。上記に該当したとていも「土地を有効活用したい」といった抽象的な理由だけでは認められないと考えたほうが良いでしょう。

いかがでしたのでしょうか。