借地権の数はどれくらい?

借地権の数って一体どれくらいあるのでしょうか。

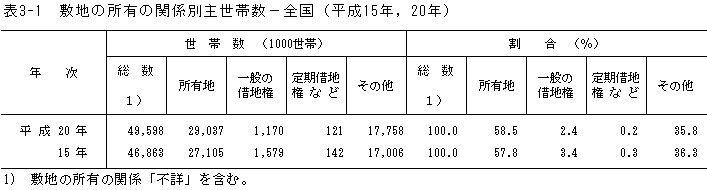

正確な数字とまではいきませんが、平成20年の統計データに「建物」ではなく「世帯数」ベースの都道府県別・敷地の所有別世帯数という資料があります。

主世帯数(4,960万世帯)を敷地の所有の関係別に見ると、

- 所有地:2,904万世帯(58.5%)

- 一般の借地権:117万世帯(2.4%)

- 定期借地権など:12万世帯(0.2%)

- 所有権も借地権もない借家などのその他:1,776万世帯(35.8%)

平成15年と平成20年の推移を比べると、

- 一般の借地権:157万世帯(3.4%)→ 117万世帯(2.4%)

- 定期借地権など:14万世帯(0.3%)→ 12万世帯(0.2%)

- 所有地は0.7ポイント増加、一般借地権は1ポイント減少、定期借地権なども0.1ポイント低下

わずか5年で、一般の借地権は約40万世帯も減少しているというのは、やや驚きです。

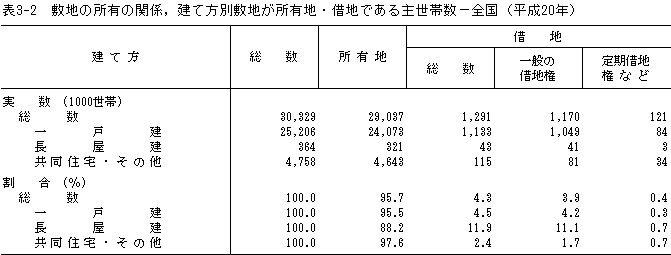

借地権世帯の建物形態

敷地が「一般の借地権」である主世帯について、建て方別に見ると、

- 総数117万世帯のうち

- 一戸建:104万世帯(89.6%)

- 長屋建:4.1万世帯(3.5%)

- 共同住宅・その他:8.1万世帯(6.9%)

およそ9割が一戸建てで、残り1割程度が共同住宅や長屋建という割合です。

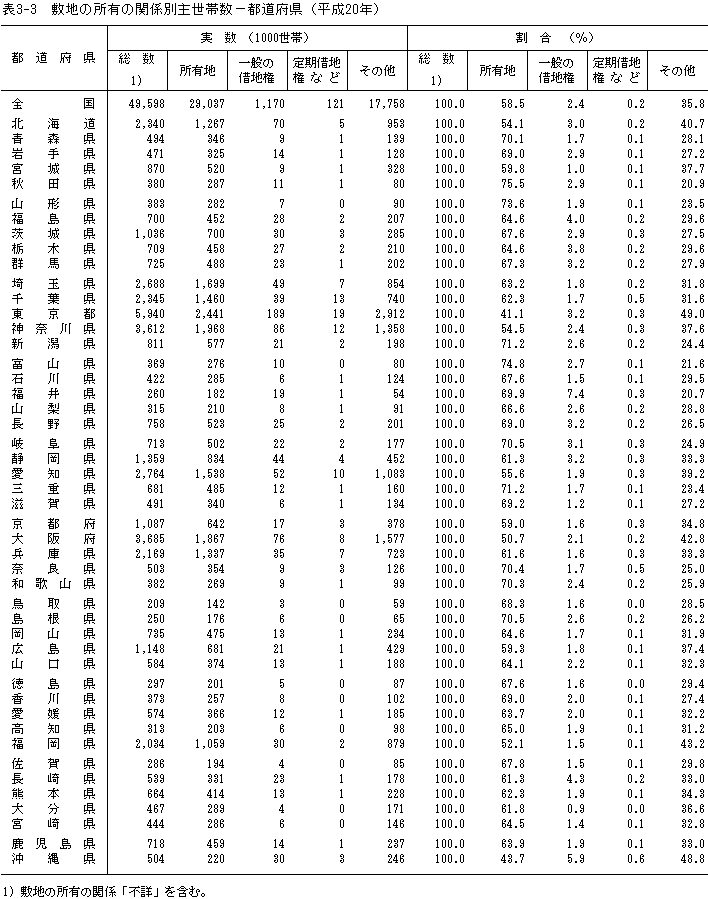

都道府県別の傾向

以下の図は、都道府県別の借地権世帯数を示したものです。

これを見ると、東京・神奈川・千葉・埼玉の一都三県で全国の約3割を占めています。これはちょうど人口割合(一都三県で約3,000万人)と一致しています。

ただし、東京だけで見ると、全国人口の1割に対して、借地権の主世帯数は全国の16%と非常に多くなっています。

また、一般借地権の割合(全国平均2.4%)が高い都道府県として、

- 福井県:7.4%

- 沖縄県:5.9%

- 長崎県:4.3%

といった地域が目立ちます。地域性の違いが顕著に表れたデータと言えるでしょう。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

「意外に少ないな」「思っていたよりずっと多い」といった印象を受けた方もいらっしゃるかもしれません。

特に、福井・沖縄といった地域では、借地権の割合が全国平均を大きく上回っており、地域特性を感じる興味深いデータです。

なお、本データは平成20年時点のものであり、現在では更に変動がある可能性がありますが、ひとつの参考資料としてご活用いただければ幸いです。